【壹】人物介绍

袁和林的生活照

袁和林,男,汉族,中共党员,1970年10月出生于浙江安吉,正高级教师。1989年从湖州师专毕业,现为浙江省教育学会小学道德与法治教学分会理事、湖州市教育学会小学道德与法治教学分会会长、浙江省名师工作室领衔人。从事小学思政教育工作三十多年,他以基层教育实践和扎实的教研功力,创新推动小学思政课堂和评价改革,同时不遗余力地帮带青年教师,甘当人梯,乐于奉献。荣获浙江省春蚕奖、浙江省优秀教研员、“湖州市本土高层次人才特殊支持计划”人文社科领军人才、湖州市教育突出贡献先进个人、湖州市教学明星、湖州市教学能手、湖州市教坛新秀、湖州市“星星火炬功臣”、安吉县劳动模范等荣誉。撰写的论文获国家级一等奖2篇,省级获奖16篇,省级以上杂志发表21篇;承担省级、市级课题8个,参与教材编写6本,开设县级以上公开课、讲座200多节(场),应邀到四川、湖北、青海、贵州、丽水、绍兴等地送教、讲座30多次。他用省级优秀教研员常进课堂、研究课堂、为教师做嫁衣的精神,以优秀共产党员“不忘初心、牢记使命”的情怀,一路创新、花香满径。

【贰】杏坛结缘

课外学习,克恶境

最清晰的脚印,踩在最泥泞的路上。人生从不是一帆风顺的,袁和林也曾陷在自己那个年代的泥沼里难以挣脱。虽然在当时袁和林感到无比痛苦,难以克服,但回首过去,曾经的那些困难又不再是不可逾越的高山,它们见证了他的努力、他的奋斗,成为了他青葱岁月的一段不可缺少、意义非凡的回忆。当时的学习条件较为艰苦,信息的传播主要以纸质媒体为主,找资源的渠道太少。但袁和林除了学习老师上课传授的知识,在课外,他也经常去到新华书店,找各种特级老师的课例,丰富自己的经验。

袁和林学生时代班级合照(从上往下第二行,左5)

“攀山越水寻常事,英雄不识艰难字。”从袁老师的回忆里,我们可以感受到那时的他为了成为一名“合格”的老师不断学习,像一块海绵从老师、书籍里汲取学识,为自己的职业生涯打好了扎实的基础。除却困难,袁和林也会在学习之外,参加一些活动,尤其是体育活动。他常在运动会上会为班级贡献自己的一份力量,他认为这有利于自己意志力的培养,以及同伴之间凝聚力的建立。而在问及一些文艺晚会等活动时,袁和林也表现得像一个“顽皮”的男生,选择与自己的同伴偷偷溜回寝室睡觉。远去的学生时代在袁和林的叙述下显得格外令人怀念,他的生活画卷也在我们面前打开,拉近了我们与优秀教师的距离。

课堂学习,得良师

“经师易得,人师难求。”在学生时代,每个人都会遇到形形色色的老师,但可遇经师,难遇人师,在袁和林的记忆里,金光荣就是一位“人师”,金光荣是袁和林的书法老师,在袁和林的记忆中,金老师是一位值得尊敬的要求严格的教师。袁和林回忆道:“在金光荣老师手里学毛笔书法还是比较难过关的。金老师经常将我们的毛笔书法作业纸对着电灯光仔细观察,一笔一划是否有描过的痕迹。有时候,我们第一笔写不好,就会自然而然地补上一笔。这样的作业在金老师的灯光下立马现出原型,通常就会被判不合格。那个时候我们不懂事,心里意见可大了。”对于金光荣老师的教导,袁和林显得十分庆幸,“严师教之,高徒之始”,有了这样的“严师”,才教导出一代又一代如袁老师这样的优秀学子。

但“不管严厉与否,只要是为学生考虑的教师,都会被学生铭记。”袁和林感慨到,在接下来的叙述中,我们也听到了董建雄、李雪华等许多老师的名字。董建雄老师是袁和林中师时代第一个班主任。在袁和林的印象中,他对细节方面的要求极严。即便天气很热,董老师会要求学生只能解开衬衫最上面一粒扣子。李雪华老师作为第二个班主任,则与第一任班主任风格不同,是一位宽厚的老师,像极了邻家的大哥哥。

这些老师的出现,无疑对当时还是学生的袁和林产生了极大的影响。金光荣老师的出现,让袁和林提高了对自我的要求;董建雄老师教会袁和林重视细节,提高了对学识外的仪态、着装、普通话等方面的要求;李雪华老师则使袁和林有了“依靠”,有了帮助学生,关注学生的教育理念。

课后巩固,重全能

“人身之所重者,元气也;国家之所重者,人才也。”正是因为在课堂上有优秀教师的教导,在课外不断提高自己的学识、经验、能力等,在小学教师岗位奋斗30年的袁和林,通过对实际小学授课生活的感受,愈发体会到全能教师的重要性。车尔尼雪夫斯基曾说过:“要把学生造就成一种什么人,自己就应当是什么人。”他十分重视对未来教师的培养,注重打造全能教师,认为这样才有利于潜移默化地影响学生,为国家培养栋梁,同时教师的基本功更是重中之重,他说:“小学教师,不管哪个学科,基本功都一定要过关。因为你作为教师一站在讲台上,你就要讲话;一拿起粉笔,你就要写字。如果基本功不过关,对学生的成长是不利的,那些小孩子你也hold不住的。所以我们那时候,我们每天都要练习基本功,普通话、三笔字、弹琴、画画等等,每天都练。”他也指出,从目前的教师招聘方式来看,面试官最先观察到的就是应聘人员的粉笔字、普通话、以及仪态等,这需要师范生们在学习时就不断扎实基本功,同时师范院校也应为学生们打造良好的学习氛围,树立优秀的学习榜样,以促进他们良好的学习习惯、学习方式的形成,为将来成为一名合格的人民教师做好准备。

【叁】桃李芬芳

不畏艰难—立奋斗之决心

条件的艰苦、环境的恶劣并没有对袁和林造成多大影响,业务上遇到的挫折与困难,却让他难忘。1998年,袁和林参加浙江省思想品德优质课比赛,他认真准备,在课堂上的发挥也非常好,得到了省教研员的好评。在袁和林自己的回忆中,他以为自己应该可以拿到一等奖,心里偷偷地多了一份期待。但宣布成绩时,袁和林只是拿到了二等奖,与一等奖失之交臂。后来才得知,原因出在课件上。袁和林不怎么精通计算机的使用,所以上课时只是用了几张投影片,现代技术的使用相对落后使他无缘一等奖。这一经历为他后续努力学习使用计算机、全面提高自身的素质奠定了基础,为他重视教师全面发展的理念播下了一颗种子,这颗种子也在袁和林未来的工作里破土成长。成为其成功路上的指明灯,成就其桂冠上的一抹绿意。

2020年浙江省“春蚕奖”(右一)

甘为人梯—献帮带之真情

睹万物,竞相逐,刹那芳华光阴促,天地轮回道有术。反自顾,不歇足,勇往直前未却步,满腔热血聚抱负。贵人扶,佳友助,百感交集结晨露,千言万语凝情愫。从袁和林的叙述中,我们得知,他遇到了一个好领导——郑云强。正是因为遇到了这样一位好领导,使袁和林有了更多、更大的成长机会,为他们后来放手做教育、致力于教育创新提供了坚实的后盾。同时,也正因为自己遇上了好的领导,现在的袁和林也像那时他的领导一样,为后辈提供帮助和支持。

任教研员期间,袁老师一直重视县内“青蓝工程”师徒结对帮扶工作,亲力亲为指导青年教师发展成长。近二十年的教研员工作,他带领的教师团队取得了不凡的成绩。2010年,楼森海老师参加省优质课比赛,只有一个月的准备时间。袁老师指导楼森海解读教材、分析重难点、设计教学思路,白天听课,晚上改课,常常至深夜。虽然两个人时常累到筋疲力尽,但思想火花的碰撞引起的兴奋足以让他们坚持,最后楼森海老师也没有辜负他们的努力,取得了省优质课一等奖的好成绩。此外,在教学荣誉栏上,叶军被评为省特级教师,胡滨被评为省教坛新秀,庄丽敏等12人被评为市教坛新秀、教学能手或教学明星,张亚峰等17人获国家级省级优质课,郎艳等50多人获市一等奖……满满的成就篆刻下袁和林和诸位青年教师一路走来的风霜雨雪。

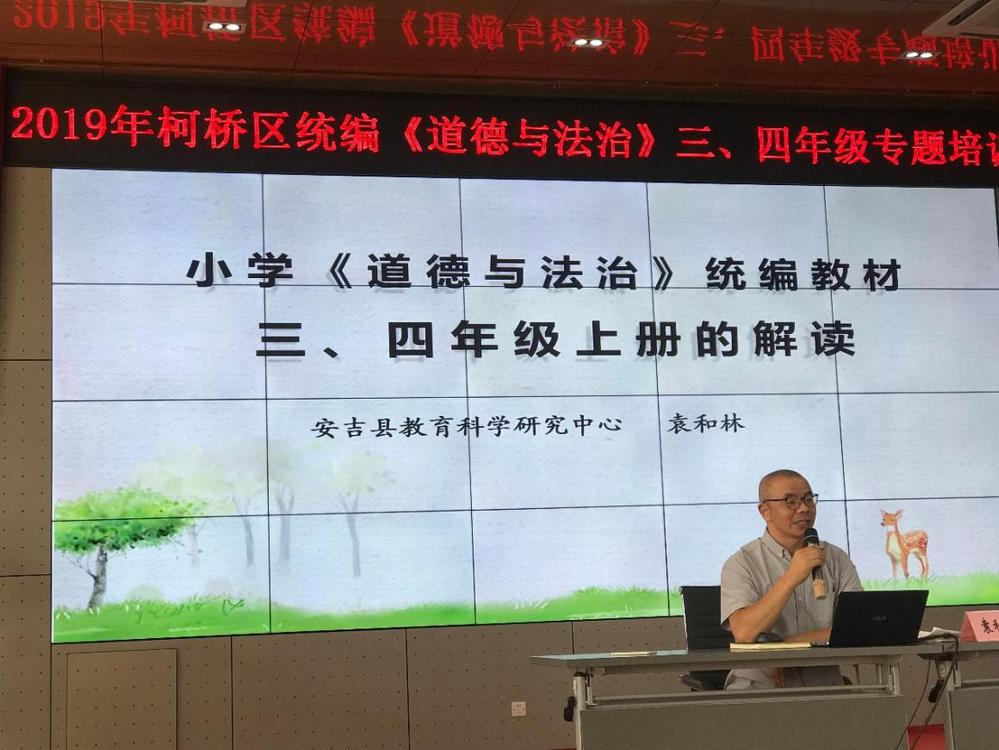

袁和林工作照

教学先锋—采创新之芬芳

带着基层十八年教学实践,2007年,袁和林走进教研室,一头扎进了思政学科的课堂和评价改革中去。

学生“不想学”一直是困扰小学思政学科教学的难题。有着丰富基层实践和理论积淀的袁和林,走进课堂、走进学生中间,听意见、写体会,结合叶圣陶先生的教学理论,创造性地提出了“基于实验的品德学习”方式,以学生亲身参与实验获取证据的学习方式为突破口,变“听中学”到“做中学”、“不想学”到“我要学”的积极课堂氛围。

袁和林工作照

袁和林工作照

“志愿者班级管理模式”是袁和林老师在全区域推广的班级管理模式。针对传统的班级管理存在的问题,袁老师结合三十多年的思政工作经验,创造性地提出了“设岗——选岗——培训——上岗——反馈”的志愿者班级管理新举措。近两年的实践,学生的服务意识、责任意识、奉献意识显著增强。“学生自我管理,主动成长”成为了现实。

“说起来重要,做起来次要,忙起来不要”是以前小学思政教学的写照,袁和林心急如焚。他主动请缨,要求进行小学思政课程评价改革。他深入一线,摸清现状后大刀阔斧,锐意改革,终于提出了“安吉县小学思政评价方案”。这一方案已经实施三年,成效初见,安吉小学思政评价体系已建成,小学思政课堂针对评价体系井然有序地推进着。

袁和林工作照:雅安芦山送教

袁和林生活照

袁和林工作照

袁和林新加坡学习(左一)

【肆】殷殷寄语

“习近平总书记曾说:‘人的潜力是无限的,只有在不断学习、不断实践中才能充分发掘出来。’作为学生,将来的老师,我们需要奋斗精神,通过不断学习来提高自身水平,在实践中创新教育方式、理念等,将理论转化为实践,在实践中创新教育方式、理念等。习近平总书记还说道:‘专业要学得宽一些,基础要打得厚一些。’我对于学弟学妹们的建议同样是打下扎实基础,向着成为全科教师发展而不断努力。”袁和林对还在上学的湖师院的学弟学妹们寄语如上。

同时,袁老师还对母校抒发了自己的情谊:“母校给予我的不仅仅是学识上的提高,更是一种身份上的自信,我以湖师学子的身份为荣,在这里,希望我的母校可以早日完成更名“大学”的计划,愿所有湖师学子能在学业、工作上有所成!”

总策划丨沈江龙

总监制丨沈卫

监制丨吴霜

文字丨葛少菲、沈文瑶、周雨煊

图片丨樊泓谊、袁和林

采访丨葛少菲、沈文瑶、周雨煊

编辑丨周雨煊

统筹丨黄赛琼、王十一

审核丨吴霜、龚思